La signification cachée dans les autoportraits de William Utermohlen

Les œuvres d’art ne se contentent pas de séduire les yeux, elles parlent aussi à notre âme. Les autoportraits de William Utermohlen, un artiste touché par la maladie d’Alzheimer, révèlent des récits poignants de résistance, d’identité et de déclin cognitif. À travers ses pinceaux et ses coups de crayon, Utermohlen a su capturer les luttes de son esprit en décomposition, tout en nous introduisant dans une dimension artistique rare où chaque trait devient le reflet de son combat contre l’oubli.

Qui est William Utermohlen et son parcours artistique

Né en 1933 à Philadelphie, William Utermohlen est un artiste dont le parcours est marqué par une passion indéfectible pour l’art. Après avoir reçu une bourse d’études à la Pennsylvania Academy of Fine Arts à l’âge de 18 ans, il a commencé une carrière artistique qui l’a conduit à explorer diverses facettes de l’expression visuelle.

Son voyage artistique l’a amené à découvrir les chefs-d’œuvre de grands maîtres tels que Giotto et Andrea Mantegna, pour ne citer qu’eux. Au fil des années, il s’est installé à Londres et a intégré la Ruskin School of Art à Oxford. C’est là qu’il rencontre Patricia Redmond, une historienne de l’art qu’il épousera en 1965. Ensemble, ils ont cultivé une vie dédiée à l’art et à l’exploration.

Utermohlen a classé ses œuvres en six mouvements majeurs, reflétant son évolution artistique et ses préoccupations sociales. Parmi ces périodes, on retrouve :

- 1962-1963 : Peintures inspirées de la mythologie.

- 1965-1966 : « L’Enfer de Dante », une référence à la littérature médiévale.

- 1969 : « The Mummers Parade », une critique des conflits violents.

- 1972 : « War », une série sur la guerre du Vietnam.

- 1973-1974 : Les « Nus ».

- 1989-1991 : « Conversation Pieces », moments de vie capturés avec sa femme.

Chacune de ces périodes est une expression de son identité artistique en évolution, mais c’est à partir de 1995, lorsque qu’il est diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer, que son travail prend une tournure profondément poignante. Il commence à peindre des autoportraits pour documenter son déclin cognitif, utilisant cette forme d’expression comme un moyen de saisir un semblant de contrôle sur son monde intérieur en mutation rapide.

La maladie d’Alzheimer : un tournant tragique

Le diagnostic d’Alzheimer en 1995 a dévasté Utermohlen, mais il a choisi de ne pas se laisser submerger par cette fatalité. Au lieu de cela, il a utilisé son art comme un moyen de garder une trace de son identité et de son expérience face à la maladie. Les premiers signes de la maladie se manifestent alors qu’il termine sa série « Conversation Pieces », dont les peintures vibrantes commencent progressivement à refléter une ambiance de confusion et de désespoir.

L’art – et notamment l’autoportrait – devient un outil crucial pour Utermohlen. En peignant ses propres portraits, il cherche à capturer son essence d’une manière que les mots seuls ne peuvent pas exprimer. Ce processus est alors non seulement créatif, mais également thérapeutique, lui offrant une échappatoire à une réalité qui devient de moins en moins familière.

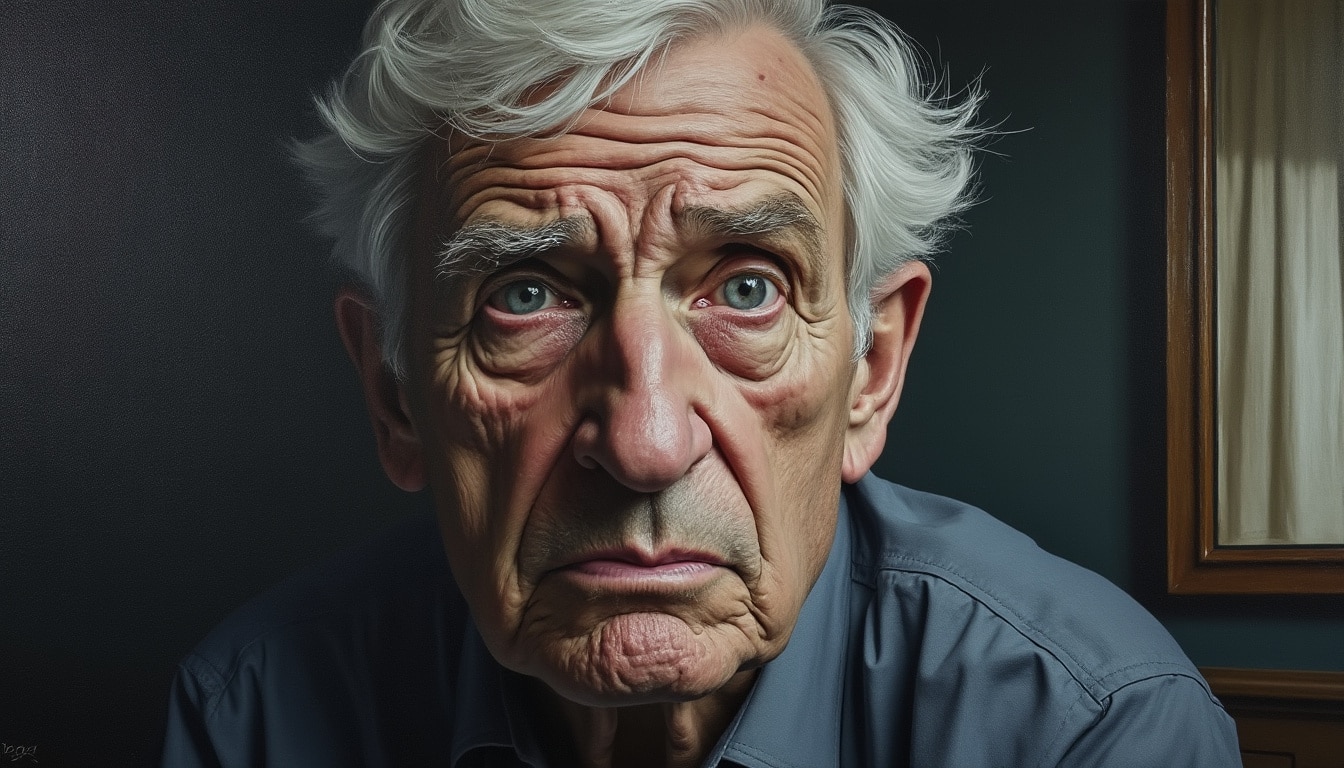

Durant les années 1995 à 2000, Utermohlen se concentre sur une série d’autoportraits qui deviennent une chronique visuelle de sa détérioration cognitive. Chaque toile, chaque coup de pinceau raconte une histoire. Il a commencé avec des œuvres relativement claires, mais au fur et à mesure que la maladie progresse, ses autoportraits se teintent de mélancolie et d’angoisse. Par exemple, son premier tableau, « Ciel bleu », réalisé en 1995, symbolise à la fois sa solitude à venir et son désir de conserver son identité.

Au fur et à mesure que sa condition se détériorait, Utermohlen a produit des œuvres tout aussi frappantes que déchirantes. Parmi ces œuvres, on trouve :

- Ciel bleu (1995) – Un autoportrait marquant de son état d’esprit.

- Rouge (1996) – Un travail intense, témoin de son tourment intérieur.

- Autoportrait à la scie (1997) – Référence symbolique à ses luttes.

- Tête (2000) – Une œuvre presque abstraite disparaissant dans le chaos.

La documentation d’une expérience : autoportraits comme témoins

Les autoportraits de Utermohlen ont une double fonction : ils représentent à la fois son héritage artistique et un document poignant des impacts psychologiques et physiques de la maladie. Chaque œuvre, chaque autoportrait, est un effort pour conserver une part de sa mémoire visuelle, un moyen de lutter contre l’oubli qui l’assaillait.

Ces représentations visuelles de son déclin cognitif sont devenues des œuvres d’étude pour les professionnels de la santé. En effet, la série a suscité un intérêt grandissant et a été présentée dans des revues médicales, à l’image d’un article marquant publié dans The Lancet en juin 2001. L’objectif de ces publications était d’analyser comment l’art peut servir d’outil pour mieux comprendre les effets dévastateurs de la maladie d’Alzheimer sur l’identité et la mémoire.

Utermohlen a peint ses autoportraits non seulement par nécessité personnelle, mais aussi par sens du devoir envers la communauté artistique et médicale. Chaque toile devenait le reflet de l’absence croissante de son ancienne identité, une façon de préserver son essence. Pour l’artiste, l’autoportrait est devenu un exercice quotidien, à la fois réel et émotionnel.

Les résultats des recherches sur ses œuvres sont révélateurs, car ils mettent en lumière le lien étroit entre art et maladie. Les médecins et psychologues ont observé comment ses coups de pinceau, de plus en plus confus, indiquaient non seulement son état mental mais aussi sa lutte contre la perte de son identité. Ses peintures se sont révélées essentielles pour comprendre le parcours d’une personne atteinte de cette maladie.

Les symboles et la signification cachée des autoportraits

Les œuvres de William Utermohlen ne sont pas simplement des représentations de son visage. Chaque tableau est chargé de symbolisme, une quête de l’identité menacée par la maladie. Utermohlen a utilisé des couleurs, des lignes et des formes pour évoquer des émotions complexes – parfois de la joie, souvent de la tristesse.

Les couleurs jouent un rôle central dans la transmission de ses émotions. Par exemple :

- Bleu : La mélancolie et la solitude.

- Rouge : La douleur et le conflit interne.

- Vert : Une recherche désespérée de lucidité.

Les expressions de son visage varient également, allant d’un sourire figé à des grimaces d’angoisse. La tension dans ses traits devient une métaphore de la lutte contre la maladie. Les visages d’Utermohlen évoluent, devenant plus distants, plus difficiles à reconnaître. A chaque autoportrait, nous assistons à une lutte sur la toile : celle d’un artiste qui essaie de préserver son identité face à l’oubli. Cette représentation de soi devient donc un acte de résistance à l’errance mentale.

L’impact des autoportraits sur la sensibilisation à l’Alzheimer

Au-delà de son art, William Utermohlen a contribué à sensibiliser le public sur la maladie d’Alzheimer. Ses autoportraits, devenus emblématiques, ne sont pas uniquement des expressions personnelles, mais aussi des appels à la compréhension et à l’empathie envers ceux qui souffrent de cette maladie.

L’impact de son travail est significatif. En effet, grâce à l’art, il a réussi à offrir à la communauté une perspective unique sur la maladie. Ses messages et ses émotions sont devenus des outils d’éducation pour le grand public. De nombreuses expositions de ses œuvres ont été organisées à travers le monde, suscitant des discussions sur les enjeux liés à la démence et la prise en charge.

Les autoportraits de Utermohlen sont devenus des symboles, notamment dans le cadre de campagnes de sensibilisation pour la recherche sur l’Alzheimer. En 2024, ces portraits ont été intégrés dans des présentations visant à apporter une meilleure compréhension des effets de la maladie, et à renforcer l’importance de la détection précoce.

Sa contribution à l’art et à la science a inspiré de nombreux artistes et chercheurs à explorer comment l’expression artistique peut servir de médiation entre la maladie et la société. La visibilité de son œuvre continue de croître, ouvrant la voie à une réflexion plus profonde sur la façon dont nous percevons et interagissons avec ceux qui vivent des expériences similaires.

Le legs artistique de William Utermohlen

La carrière de William Utermohlen est un témoignage poignant de la manière dont la mémoire visuelle et l’expression de soi peuvent interagir. Son travail, marqué par la souffrance et la beauté, continue d’inspirer, et son héritage artistique traverse les barrières du temps. Ses œuvres font non seulement partie du paysage artistique contemporain, mais elles sont également considérées comme de véritables archives historiques.

Les autoportraits d’Utermohlen ont ouvert la voie à une nouvelle voie de recherche, location pour explorer la relation entre art et maladie. De nombreux chercheurs étudient comment l’art peut servir de support pour ceux qui vivent avec des maladies neurodégénératives. Ses œuvres sont exposées dans des musées du monde entier, et sont souvent utilisées comme référence dans des études sur la maladie d’Alzheimer.

Un autre aspect fascinant du legs d’Utermohlen est sa capacité à susciter la discussion sur la conception de l’identité et la mémoire. Au-delà de ses propres luttes, ses créations interrogent : Que signifie être soi-même dans un monde qui nous échappe progressivement ? Comment l’art peut-il agir comme un lien tangible avec notre passé ? Ces questions continuent de résonner auprès de nombreuses personnes à travers le monde.

Conclusion : Une oeuvre pour l’éternité

En parallèle de sa lutte personnelle, William Utermohlen a laissé un héritage artistique profond et émotionnel. Ses autoportraits sont des fenêtres ouvertes sur son âme, où chacun de nous peut voir une part de sa propre humanité. Ils rappellent que derrière chaque visage se cache une histoire, un combat, et même un espoir.

Questions fréquentes

1. Quel est le message des autoportraits de William Utermohlen ?

Les autoportraits de Utermohlen transmettent un message de lutte et de résistance contre l’oubli, tout en interrogeant l’identité face à la maladie d’Alzheimer.

2. Comment l’art aide-t-il à comprendre la maladie d’Alzheimer ?

L’art, en particulier les autoportraits, permet d’explorer l’expérience subjective des personnes atteintes de la maladie, révélant des émotions et des états d’âme qui ne peuvent pas être facilement communiqués par des mots.

3. En quoi William Utermohlen a-t-il influencé la sensibilisation à l’Alzheimer ?

Son travail a sensibilisé le public aux réalités de la maladie d’Alzheimer, contribuant à une meilleure compréhension et à des conversations sur la prise en charge des personnes atteintes.

4. Pourquoi les autoportraits sont-ils importants pour Utermohlen ?

Pour Utermohlen, les autoportraits étaient à la fois une forme d’expression personnelle et un moyen de documenter son déclin cognitif, touchant à son identité artistique.

5. Où peut-on voir les œuvres de William Utermohlen aujourd’hui ?

Les œuvres de Utermohlen sont présentées dans plusieurs musées et galeries à travers le monde, souvent dans des expositions consacrées à la maladie d’Alzheimer et à l’art.